Maryse Bastié

Pour les articles homonymes, voir Bastié.

| Naissance |  Limoges  |

|---|---|

| Décès |  (à 54 ans) (à 54 ans)Bron  |

| Sépulture | |

| Nom de naissance | Marie-Louise Bombec  |

| Nationalité | française  |

| Activités | Aviatrice, résistante française  |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Arme | Armée de l'air  |

| Grade militaire | Capitaine  |

| Conflit | Seconde Guerre mondiale  |

| Distinctions | Liste détaillée Ordre de l'Étoile rouge () Chevalier de l'ordre national de la Croix du Sud () Commandeur des Palmes académiques () Commandeur de la Légion d'honneur () Grande médaille de l'Aéro-Club de France Grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès Médaille de l'Aéronautique Médaille de la Résistance Chevalier de l'ordre national du Mérite Croix de guerre 1939-1945 Gloire du sport Trophée Harmon Commandeur de l'ordre royal du Cambodge  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Marie-Louise, dite Maryse Bastié, née Bombec le à Limoges et morte le à Bron, est une aviatrice française, Gloire du sport.

Elle fut la première aviatrice française à accrocher de nombreux records féminins d'aviation à son palmarès. Ses exploits furent très rapidement médiatisés. Entre autres hommages, nombre d'établissements scolaires, théâtres, rues et avenues portent aujourd'hui son nom.

Biographie

Enfance et mariages

Orpheline de père à l'âge de 11 ans, Marie-Louise Bombec est une enfant difficile. Adolescente, elle est ouvrière dans une usine de chaussures comme piqueuse sur cuir. Elle se marie une première fois et a un fils qui meurt très jeune. Divorcée, elle se remarie avec son filleul de guerre, le lieutenant pilote Louis Bastié ; c'est à ses côtés qu'elle se découvre une passion pour l'aviation[1].

Le , elle obtient son brevet de pilote sur la station aérienne de Bordeaux-Teynac, qui deviendra plus tard l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une semaine après, elle passe avec son avion, un Caudron G.3, sous les câbles du pont transbordeur de Bordeaux. Le , elle vole de Bordeaux à Paris, divisant son parcours en six étapes, ce qui constitue son premier voyage aérien[2]. L'année suivante, son mari Louis Bastié trouve la mort dans un accident d'avion. Loin de se décourager, Maryse Bastié devient instructrice-pilote : l'aventure dure six mois et s'arrête avec la fermeture de son école de pilotage.

Carrière de pilote

Montée à Paris, Maryse Bastié donne des baptêmes de l'air et fait de la publicité aérienne. Elle décide d'acheter son propre avion, un Caudron C.109 avec un moteur Salmson de 40 ch. Comme elle n'a pas d'argent pour le faire voler, le pilote Maurice Drouhin va l'aider à financer sa passion. Le , il lui offre le poste de premier pilote. Elle établit alors avec lui un premier record féminin homologué de distance (1 058 km), entre Paris et Treptow-sur-Rega, en Poméranie occidentale[3].

En 1929, elle établit un nouveau record de France féminin de durée de vol, de 10 h 30, et un record international féminin de durée avec 26 h 44. Ce record lui est repris le par Léna Bernstein (35 h 45). Bien décidée à le récupérer, elle fait décoller son avion, un Klemm L 25 à moteur Salmson et modifié[4], le soir du et se pose le surlendemain après 37 h 55 de vol. Elle a lutté jusqu'à l'épuisement contre le froid et le manque de sommeil. Elle établit ensuite un record de distance avec 2 976 km sur le parcours Paris - Uhring (URSS)[5]. Pour cet exploit, à son retour, elle reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur et le Harmon Trophy américain décerné, pour la première fois, à une Française.

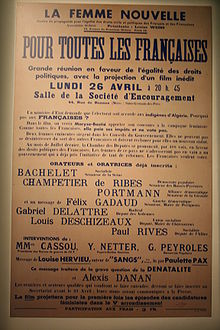

En parallèle de sa carrière de pilote, elle s'engage, à partir de 1934, aux côtés d'Hélène Boucher et d'Adrienne Bolland, dans le combat pour le vote des Françaises[6], en soutenant Louise Weiss qui se présente aux élections législatives de 1936 dans le 5e arrondissement de Paris[7].

En 1935, elle crée, à Orly, l'école « Maryse Bastié Aviation ». Encouragée par Mermoz, qui lui a fait faire avec lui un aller-retour, elle s'attaque à la traversée de l'Atlantique Sud. Un mois à peine après la disparition de Mermoz, le , elle traverse l'Atlantique de Dakar à Natal, seule à bord d'un Caudron Simoun à moteur de 220 chevaux, décrochant le record du monde féminin de vitesse pour effectuer la traversée de l’océan Atlantique Sud : douze heures et cinq minutes[8].

En 1937, le peintre Luigi Corbellini la rencontre à Limoges et fait d'elle un portrait à l'aquarelle. La même année, elle obtient le Grand Prix de la Presse Sportive et rentre aux IPSA (Infirmières pilotes secouristes de l'air)[9].

Son action durant la Seconde Guerre mondiale

Le , Maryse Bastié est interviewée par Jacques Pauliac pour Le Journal. Son article s'intitule « Voler c'est merveilleux déclare Maryse Bastié mais que ne suis-je un homme »[10]. Elle y parle de la création en cas de guerre d'une « phalange féminine » au sein de l'Armée de l'air pour aussitôt regretter que l'idée ne fût pas étudiée par le Ministère de l'Air. Le lendemain, le , Clément Vautel, en réponse, adresse un pamphlet qu'il intitule « Les Amazones de l'Air »[11], où il dit, en substance, que les femmes ont mieux à faire que de partir à la guerre. Piquée au vif, Maryse Bastié use d'un droit de réponse le qui est publié in extenso sous le titre de « Les femmes et la guerre »[12].

Indignée que les femmes ne puissent s’engager dans un conflit tout comme les hommes, elle propose alors ses services à l'armée[7].

Volontaire pour l'Armée de l'Air en , elle est « réquisitionnée » avec trois autres pilotes, Maryse Hilsz, Claire Roman et Paulette Bray-Bouquet pour convoyer des avions vers le front[13],[14]. Par la suite, par le décret du 27 mai 1940 qui autorise la création d'un corps féminin de pilotes auxiliaires, elle poursuit les convoyages[13] ; elle devient pilote avec le titre de sous-lieutenant en [15].

Blessée en lors d'un convoyage, elle est démobilisée en . Lors de l'offensive allemande, elle offre ses services à la Croix-Rouge, notamment auprès des prisonniers français regroupés au camp de Drancy. Lors du départ d'un train vers l'Allemagne, elle est bousculée par une sentinelle allemande et se fracture le coude droit. Elle en garde une invalidité et ne pilote plus. Sous couvert de son activité à la Croix-Rouge, elle recueille des renseignements sur l'occupant.

À la libération, elle est promue lieutenant dans les FFL, grade confirmé en 1945 après la fin de la Seconde Guerre mondiale[16] et sera promue dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à titre militaire[17].

En , elle est l'une des premières recrues du premier corps de pilotes militaires féminins, créé à l'initiative de Charles Tillon avec le soutien de Charles de Gaulle. Le corps sera dissous en .

Après-guerre

Contrairement à ses coéquipières, Maryse Bastié continuera cependant à exercer au sein de l'Armée de l'air.

En 1947, répondant à Louis Perret qui avait sollicité son opinion sur l’espéranto, elle lui écrit qu'elle est depuis de longues années convaincue de l’utilité de cette langue[18].

En 1951, elle entre au service des relations publiques du Centre d'essais en vol. Le , lors d'une de ses missions, au meeting aérien à l'aéroport de Lyon-Bron, elle trouve la mort dans l'accident du prototype d'un Noratlas, où elle avait pris place en tant que passagère[19].

Circonstances de l'accident

Dans l'après-midi, alors que se succèdent les présentations des patrouilles acrobatiques de diverses armées de l'Air, le Noratlas met en route et quitte le parking sans répondre aux ordres de la tour et du coordinateur du meeting lui demandant de retourner au parking. Il entend quand même les messages puisqu'il tient compte de celui lui indiquant qu'il s'aligne dans le mauvais sens de la piste de décollage, mais au lieu de rentrer au parking comme demandé il se contente de remonter la piste et va s'aligner dans le bon sens, en frôlant au passage des Vampires stationnés. Toujours sans un mot à la radio et sans se préoccuper de la présentation en cours au-dessus de la piste, il décolle, et après un virage serré fait un passage bas à grande vitesse et prend son cap vers Paris. Les organisateurs se pensent débarrassés du gêneur mais après une séance de rase toits au-dessus de Lyon, il revient vers la piste en rase mottes. La tour de contrôle vigilante demande à la patrouille américaine des Skyblazers d'interrompre sa présentation et de s'écarter. Le Noratlas survole la piste à pleine vitesse très bas, un moteur stoppé hélice en drapeau. Il enchaîne sur une ressource quasiment à la verticale qui immobilise l'avion au sommet de sa trajectoire. L'avion décroche dans une violente abattée et part en vrille. Sans aucune vitesse, très bas et sur un seul moteur il n'y a rien à faire et le Noratlas percute et prend feu, tuant équipage et passagers. Pour Jacques Nœtinger, qui commentait le meeting, la cause réside dans un abus de boissons alcoolisées par cette journée caniculaire aggravée par l'entrée soudaine dans la fournaise d'un avion longuement surchauffé par le soleil[20].[Passage problématique]

Maryse Bastié est enterrée à Paris, au cimetière du Montparnasse. Elle était capitaine de l'Armée de l'Air et totalisait 3 000 heures de vol.

Une association des amis de Maryse Bastié fut formée, sous la présidence de l'aviatrice Jacqueline Auriol jusqu'à son décès.

Records

- 1928, premier record féminin de distance de vol (1 058 km).

- 1929, record international de durée de vol féminin (26 h 44 min)

- En 1930, elle bat le record de durée féminin international en 37 heures 55 minutes.

- En 1931, elle s'empare du record féminin international de distance, avec 2 976 kilomètres.

- En 1936, elle réalise la première traversée féminine de l'Atlantique Sud en 12 heures 5 minutes.

Distinctions honorifiques

- Citation à l'ordre de la Nation

Commandeure de la Légion d'honneur (1947) à titre militaire ; chevalière en 1931[21], promue officière après sa traversée de l'Atlantique Sud.

Commandeure de la Légion d'honneur (1947) à titre militaire ; chevalière en 1931[21], promue officière après sa traversée de l'Atlantique Sud. Croix de guerre 1939-1945, palme de bronze[22]

Croix de guerre 1939-1945, palme de bronze[22] Médaille de la Résistance française par décret du 31 mars 1947[23]

Médaille de la Résistance française par décret du 31 mars 1947[23] Médaille de l'Aéronautique[22]

Médaille de l'Aéronautique[22] Médaille d'or de l'éducation physique et des Sports (1937)[24]

Médaille d'or de l'éducation physique et des Sports (1937)[24] Ordre de l'Étoile rouge (URSS, 1931)[21])

Ordre de l'Étoile rouge (URSS, 1931)[21]) Chevalier de l'ordre national de la Croix du sud (1937)[25]

Chevalier de l'ordre national de la Croix du sud (1937)[25] Ordre de l'Étoile de Roumanie (1937)[24]

Ordre de l'Étoile de Roumanie (1937)[24] Ordre du Mérite du Chili (1938)[26]

Ordre du Mérite du Chili (1938)[26] Croix de l'Aviation (Pérou, 1938)[26]

Croix de l'Aviation (Pérou, 1938)[26] Ordre de Simon Bolivar (Venezuela, 1938)[26]

Ordre de Simon Bolivar (Venezuela, 1938)[26] Croix de saint Olaf (Norvège, 1940)[26]

Croix de saint Olaf (Norvège, 1940)[26] Commandeure de l'ordre royal du Cambodge[22]

Commandeure de l'ordre royal du Cambodge[22]- Plaque de vermeil de l'Aéro-Club de France (1937)[24]

- Grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès (ou médaille des pionniers, 1937)[24]

Lieux de mémoire

- Son nom a été donné à plusieurs établissements scolaires, à de nombreuses rues et avenues, ainsi qu'à trois stations de tramway en France - un record pour une personnalité féminine : une sur la ligne 3a du tramway d'Île-de-France, proche de la rue portant son nom à Paris, une sur la ligne 2 du tramway de Lyon (Jean XXIII - Maryse Bastié) et une sur la branche Technopôle du tramway de Rouen.

- Un timbre-poste à son effigie[27] a été émis en 1955.

- En 2013, la ville de Bourges inaugure l'ensemble scolaire Maryse-Bastié.

- Un monument de Félix Joffre en son honneur est dressé dans le square Carlo Sarrabezolles à Paris.

- Un grand ensemble de logements sociaux est baptisé Maryse-Bastié dans le quartier Giraudeau de Tours[28].

- Un collège de Reims est nommé en son honneur.

- Un collège de Vélizy-Villacoublay porte aussi son nom[29].

- Un collège de Dole porte son nom.

- Le collège d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire porte également son nom.

- L'armée de l'air l'honore chaque année le jour anniversaire de sa mort lors d'une cérémonie militaire[30].

- La ville de Dugny a décidé, en 2022, de donner le nom de Maryse Bastié à une voie du Village des Médias ainsi qu’à un arrêt de bus construit pour les Jeux olympiques d'été de 2024, près de l'aéroport de Paris-Le Bourget où elle réalisa le record d'endurance avec un vol de 37 h 55[31].

- La commune de Garchizy (Nièvre) a baptisé une allée en son nom.

- La petite commune de Coudroy a baptisé sa salle des fêtes salle Maryse Bastié. C'est le lieu de vie du village.

- La commune de Noisy-le-Sec a baptisé une allée à son nom dans la cité Jean-Mermoz.

Publication

- Ailes ouvertes : Carnet d’une aviatrice, Paris, Fasquelle Éditeurs,

(Wikisource), 180 p., pl. h. t.

(Wikisource), 180 p., pl. h. t. - Sur Gallica : Maryse Bastié, Ailes ouvertes : carnet d'une aviatrice, Paris, Fasquelle, , 180 p. (lire en ligne)

- Maryse Bastié, Ailes ouvertes, éditions L'étang Moderne, 2024, 226 p., réédition augmentée, (ISBN 979-10-95557-16-6)

Pour approfondir

Bibliographie

- Marcel Migeo, La Vie de Maryse Bastié, Éditions du Seuil, 1952

- Vice-Amiral Amanrich (de l'aéronautique navale), Une Française, Maryse Bastié, Éditions Baudinière, 1953

- Virginia Clément, Maryse Bastié, Éditions Les Flots bleus, Monaco, 1956

- Cédric Bastié, L'Aventure Maryse Bastié, Éditions Nouvelles, 2007

- Bernard Marck, Elles ont conquis le ciel : 100 femmes qui ont fait l'histoire de l'aviation et de l'espace, Paris, Arthaud, , 232 p. (ISBN 978-2-7003-0121-2, lire en ligne)

- Agnès Clancier, Une trace dans le ciel, Arléa, 2017.

- Bernard Verret, Champions du Limousin, éditions Mon Limousin, 2019

- Katell Faria, Les Aventurières du ciel, Points, 2021

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Maryse Bastié, sur Wikimedia Commons

- Maryse Bastié, sur Wikisource

- Ressource relative à la vie publique

:

: - base Léonore

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Collective Biographies of Women

- Dictionnaire universel des créatrices

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Munzinger

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- LCCN

- GND

- WorldCat

- Site sur Maryse Bastié, « Marie-Louise 'Maryse' Bastié (1898-1952) ».

- Fiche biographique de Maryse Bastié, Aero-mondo.fr.

- « Les pionnières de l’aviation française (Journée de la Femme) | Le blog de Gallica », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- Voir le site de l'Association Renaissance du Caudron Simoun.

- Interview de Maryse Bastié en décembre 1945 : « Ne nous fermez pas les routes du ciel »[32].

- « Images inédites de la pionnière limougeaude de l’aviation Maryse Bastié », sur France 3 Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- Extraits de son dossier militaire sur le site du Service historique de la Défense

Notes et références

- ↑ « Maryse Bastié avait des ailes ».

- ↑ Fiche biographique de Maryse Bastié sur Aero-mondo.fr.

- ↑ « Maryse Bastié (1898-1952) ».

- ↑ Il s'agissait d'un Klemm L 25 à moteur Salmson AD9 40 cv, à réservoirs supplémentaires portant la capacité de carburant à 525 litres, cf. Les Ailes, no 482, 11 septembre 1930.

- ↑ Dans les Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste, elle fait part de ses difficultés pour se faire comprendre lors de son atterrissage à Uhring, et reconnaît que « l’utilité de l’espéranto pour les aviateurs n’est pas discutable », cf. Henri Masson, L’idée de langue internationale à travers les noms de voies de circulation de La Roche-sur-Yon.

- ↑ Le combat des femmes sous la Troisième République (1871-1940).

- ↑ a et b « L'histoire de Maryse Bastié et un avant-goût des Chants de Mars », sur Radio chrétienne francophone, .

- ↑ Traversée de l’Atlantique Sud : vol record pour Maryse Bastié.

- ↑ « Vie et bonté », Périodique de la Croix-Rouge, , p. 51 (lire en ligne).

- ↑ Jacques Pauliac, "Voler c'est merveilleux déclare Maryse Bastié mais que ne suis-je un homme", Le Journal, 5 mai 1939.

- ↑ Clément Vautel, Les Amazones de l'Air, Le Journal, 6 mai 1939.

- ↑ Maryse Bastié in Clément Vautel, Les femmes et la guerre, Le Journal, 15 mai 1939.

- ↑ a et b Service historique du Ministère de la Défense, « Elles ont des ailes - Engagées dans la Seconde Guerre mondiale »

- ↑ « En France, beaucoup de femmes s'engagèrent, mais quatre seulement réussirent à le faire en 1939 comme pilote : Maryse Hilsz, Maryse Bastié, Claire Roman et Paulette Bray-Bouquet. »

- ↑ Le titre de sous-lieutenant permettaient aux auxiliaires féminines de recevoir un traitement et de déterminer le mess auquel elles étaient rattachées, mais ne procurait ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire, ce qui avait d'ailleurs provoqué la colère publique d'Hélène Terré, comme le précise Sébastien Albertelli, Elles ont suivi De Gaulle : L'histoire de la première unité militaire féminine de l'armée française., Place des éditeurs, , 471 p. (ISBN 978-2-262-08548-3, lire en ligne)

- ↑ Journal officiel de la République française, 1946, p. 144 : « Bastié (Maryse), lieutenant F.F.A. pilote ».

- ↑ « Bastié Marie-Louise dite Maryse, pilote féminin d'un rayonnement international…, lieutenant de réserve, combattant volontaire…, résistante… et agent de renseignement de haute valeur. » http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=d-200127.

- ↑ Henri Masson, op. cit.

- ↑ Stéphanie Meyniel, « Le 6 juillet 1952 dans le ciel : Maryse Bastié se tue au meeting de Lyon », Air Journal, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Jacques Noetinger, Histoire de l'aéronautique française, l'épopée 1940-1960, Paris, France-Empire, , 342 p., p. 146-147

- ↑ a et b Jacques Cheymol, Alain Fradet, Maryse Bastié : de Limoges-Feytiat à Lyon-Bron, Limoges : Conservatoire aéronautique du Limousin, 2010, p. 28.

- ↑ a b et c Jacques Cheymol, Alain Fradet, op. cit., p. 80.

- ↑ « Base des médaillés de la résistance »

- ↑ a b c et d Jacques Cheymol, Alain Fradet, Maryse Bastié : de Limoges-Feytiat à Lyon-Bron, Limoges : Conservatoire aéronautique du Limousin, 2010, p. 50.

- ↑ Jacques Cheymol, Alain Fradet, Maryse Bastié : de Limoges-Feytiat à Lyon-Bron, Limoges : Conservatoire aéronautique du Limousin, 2010, p. 46.

- ↑ a b c et d Jacques Cheymol, Alain Fradet, op. cit., p. 63.

- ↑ Timbre-poste à l'effigie de Maryse Bastié.

- ↑ Quartier Maryse-Bastié à Tours.

- ↑ « Maryse Bastié – Collège de Vélizy-Villacoublay » (consulté le ).

- ↑ https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/ceremonie-annuelle-en-souvenir-de-maryse-bastie

- ↑ https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/jo-2024-les-rues-du-village-des-medias-a-dugny-porteront-des-noms-de-femme-29-12-2022-OR2UUNC6WFG2BBJEYS7IVS4HA4.php

- ↑ L'Aérophile, décembre 1945 - janvier 1946, consulté sur Gallica le 9 janvier 2019.

v · m | |

|---|---|

| Les 13 « amazones de l'Air » | |

| Voir également | |

Portail de l’aéronautique

Portail de l’aéronautique  Portail de la France

Portail de la France  Portail de Limoges

Portail de Limoges  Portail de l’entre-deux-guerres

Portail de l’entre-deux-guerres  Portail de la Seconde Guerre mondiale

Portail de la Seconde Guerre mondiale  Portail de la Résistance française

Portail de la Résistance française  Portail des femmes et du féminisme

Portail des femmes et du féminisme